Из глубины веков

Специфика медали - произведения малой скульптурной формы, серийного, долго живущего памятника - позволяет запечатлеть на века значительные события эпохи, облик видных государственных деятелей, представителей науки и искусства.

Слово "медаль" происходит от латинского слова metallum. Так с давних пор называли металлический знак, изготовленный в честь или в память важного события или выдающейся личности. Первоначально этот знак выполнял роль награды.

Истоки медальерного искусства как формы пластического выражения относятся ко времени императорского Рима, когда способом чеканки изготовлялись золотые, серебряные и бронзовые монеты. Об особенностях греческой пластики, о совершенстве средств выражения можно судить не только по круглой скульптуре и монументальным рельефам, некогда украшавшим греческие города, храмы, стадионы, но и по произведениям малой пластики. В маленьких античных статуэтках из обожженной глины, в тонко моделированных монетах, как в капле воды, отразились лучшие достижения искусства эпохи.

Одна из древнейших монет - монета города Сиракузы (V- IV века до н. э.). На одной ее стороне изображена покровительница города нимфа Аретуза, на другой - колесница, запряженная четверкой лошадей. Поражает цельность и предельная завершенность образа. Скульптурно решенный фон придает композиции особую динамичность. Мягкие пластичные линии вокруг головы Аретузы гармонично сочетаются с извивающимися локонами ее волос. Их округлые очертания повторяют форму самой монеты (рис. 1, 2).

Рис 1, 2. Монета города Сиракузы (V-IV вв. до н. э. (аверс и реверс)

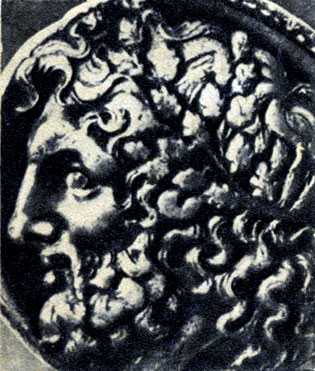

В эпоху эллинизма на монетах появляются портреты правителей, например монеты с изображением Александра Македонского и его преемников. Тетрадрахма* понтийского царя Митридата II выполнена в лучших античных традициях. Для нее характерны красота и сочность лепки. Образ Митридата II полон жизненной силы (рис. 3).

*(Античная монета.)

Рис. 3. Монета царя Митридата II (256-190 гг. до н. э.)

Возникновение медали как памятника изобразительного искусства падает на конец XIV- начало XV века. Оно неразрывно связано со становлением культуры эпохи Возрождения. Как и портретные изображения в живописи и скульптуре, медаль в это время была одним из средств утверждения в искусстве и обществе ценности человеческой личности. Наряду с изображениями пап, правителей и кардиналов, мы видим на медалях портреты поэтов, художников, философов.

Портретная медаль зародилась в Италии. Сделав портрет самостоятельным жанром нового, светского искусства, итальянские мастера в поисках соответствующих композиционных решений обращались к древнеримским монетам и портретным бюстам. Честь возрождения искусства чеканки медали принадлежит веронскому художнику Пизанелло.

В XV-XVI веках в Италии были созданы прекрасные образцы медальерного искусства. Среди них - работы Пизанелло, Маттео де Пасти, Бенве-нуто Челлини и Леона Баггисты Альберти.

Итальянским медалям этого времени присуще сочетание предельной завершенности пластического образа с реалистичностью, мягкостью и лиричностью, но главное - в них нашло воплощение преклонение перед человеческой личностью.

В связи с этим интересна медаль Маттео де Пасти "Изотта Атти". Линии мягкие, простые и вместе с тем определенные четко рисуют тонкий женский профиль. Художник сосредоточивает все внимание на лице, раскрывая индивидуальные, наиболее характерные черты гордой флорентийки. Трактовка волос и одежды подчеркивает выразительность лица. Силуэт напряженный, активный, вместе с тем весь облик Изотты Атти исполнен какого-то особого внутреннего спокойствия, умиротворения и поэтичности (рис. 4, 5).

Рис. 4, 5. М. де Пасти. Изота Атти (аверс и реверс)

Интересна медаль работы Пизанелло "Цецилия Констанци". Скульптор создал жизненно правдивый, внутренне собранный образ молодой женщины (рис. 6).

Рис 6. Пизанелло. Цецилия Констанци

Медали XV-XVI веков очень скульптурны. В основе их пластического решения лежит тот же творческий метод, что в скульптурных портретах. Техника литья того времени давала возможность художникам лепить формы медали крупными, обобщенными объемами.

Медали эпохи Возрождения выполнялись крупнейшими живописцами и скульпторами. Таков, например, "Автопортрет" - медаль величайшего мастера немецкого Возрождения Альбрехта Дюрера, создавшего цельный, обобщенный образ художника. Четкое профильное изображение возникает из сочного, напряженного фона, придавая всему облику активное, действенное начало (рис. 7).

Рис. 7. 7. А. Дюрер. Автопортрет

Эпоха Возрождения дала замечательные образцы выразительных острых характеристик, например портрет Екатерины Медичи на медали французского скульптора Жермена Пилона (рис. 8).

Рис. 8. 8. Ж. Пилон. Екатерина Медичи

Начиная с XVII века медальерное искусство развивается почти во всех странах Европы. Укрепление абсолютистской власти в ведущих европейских государствах нашло свое отражение в медали. Серийность ее производства, прочность материала, обеспечивающая долголетнее существование, и, наконец, легкость транспортировки способствовали тому, что медаль распространилась по всему континенту. Однако, становясь официальным памятником, медаль утрачивает ту свободу и демократичность в трактовке образов, которые были ей свойственны в эпоху Возрождения. Главным объектом изображения в XVII веке становится король (лицевая сторона медали - аверс) и его деяния: выстроенные при его правлении архитектурные ансамбли, дворцы, флотилии, а также одержанные победы (оборотная сторона медали - реверс).

Принцип подобного расположения, т. е. портрет на лицевой стороне и изображение отдельных событий - на оборотной, сохранится в последующие два столетия.

С середины XVII века одной из могущественных стран Западной Европы становится Швеция. Парадные портреты королей и видных государственных деятелей на шведских медалях отличаются чертами парадной репрезентативности. Пышные локоны париков, каскадом ниспадающие на плечи, и широкие складки одежды были призваны возвеличивать образ правителя.

На оборотной стороне этих медалей часто изображались морские пейзажи со вздымающимися волнами и парусными кораблями, а иногда известные своими красотами долины, ущелья, горы.

Таковы медали выдающегося шведского мастера Гедлингера, отразившие важные события в стране. Примечательно, что именно шведские художники стремились передать в медали пространство и свет. На оборотных сторонах медалей, как правило в пейзажном изображении, впервые в медальерном искусстве обрисовываются перспективные дали, что создает ощущение пространства.

В XVIII веке схема изображения и пропорции медали строго регламентируются. На лицевой стороне - профильное изображение короля, на оборотной - аллегорическая сцена. Плоский рельеф, точная проработка каждой детали и, наконец, четко построенная композиция определяют особенности западноевропейской классицистической медали. И если в живописи конца XVIII века в эпоху французской революции отчетливо звучат мотивы героики и гражданской доблести, то медаль, будучи официальным памятником, еще долго остается в рамках намеченной схемы.

В XVIII веке медальерное искусство активно развивается во всех европейских странах. Значительную роль в образном строе медали начинает играть аллегория. И хотя портреты правителей по-прежнему занимают ведущее место, передаче исторических событии, раскрытых в условной аллегорической форме, придается огромное значение.

Художники четко разграничивают изображение и фон, причем фон подчеркивает плоскость медали, а вся образная нагрузка ложится на рельефное изображение. Часто делается рельефный гурт, четко отделяющий медаль от окружающей пространственной среды.

XIX век отмечен расширением тематики медалей, а также количественным ростом их выпуска. Во Франции, Германии, Польше, России работает значительно больше, чем в предыдущем столетии, мастеров-медальеров. В каждой стране отдельные медальеры стремятся отойти от официально узаконенной формы медали к более простым решениям, что хорошо прослеживается на примере русской медали второй половины XIX века.

С конца XIX века мастера начинают интересоваться жанровыми темами, их внимание привлекают события повседневной жизни. Следуя по этому пути, медальеры с середины XX столетия обращаются к широкому показу событий и явлений окружающей действительности, имеющих социальное звучание. Примечательно, что мастера современных медальерных школ умеют через отдельную, точно найденную и осознанную деталь создать цельный, пластически законченный образ. В лучших медалях наших современников образ доводится до предельного обобщения, и уже сейчас отдельные достижения в образном решении медали позволяют говорить о новом этапе развития этого вида искусства.

Оживление европейского медальерного искусства начинается около 50-х годов XX века. На первый план выступили медальеры социалистических стран - Венгрии, ГДР, Польши, СССР, Чехословакии. Для искусства XX века характерны острота и динамичность образных решений, глубокая идейная насыщенность, поиски новых средств выражения. Эти черты определяют и пластический строй медали.

Особое место в историческом развитии европейского медальерного искусства занимает русская медаль. Медаль в России появилась в конце XVII века. Она пришла из стран Западной Европы, в первую очередь из Швеции, и в своем развитии последовательно прошла все художественные стили, в которых развивалось медальерное искусство европейских стран. Кроме того, в России еще долго сохранялись традиции чеканки древнерусской "деньги", которая частично проявила себя и в медали.

Прежде чем обратиться к истории русской и советской школы медали, а также к обзору медальерного искусства стран социалистического содружества, остановимся на классификации медали, на некоторых особенностях медали как памятника искусства.

|

ПОИСК:

|

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://vsemedali.ru/ 'Фалеристика — медали, ордена, знаки славы'